Башмет уже привозил оркестр Листа в Россию, это было пару лет назад в Омске, на фестивале камерных оркестров мира. И вот приглашение на фестиваль в Ярославль. Знаменитый оркестр ждали — пустых мест в зале не было.

Оркестру уже 52 года, из начального состава в оркестре остался лишь скрипач Янош Ролла, руководящий им с 1973 года. Оркестр объехал с концертами едва ли не все страны мира. Наград и регалий этого удивительного оркестра не счесть, упомянем только самую трогательную — фонд Бартока признал его «достойным носителем наследия Бартока».

В Ярославль коллектив Ролла привез «коронную» программу из Гайдна-мл, Дворжака, Бартока и Листа. Это можно считать символическим жестом, подчеркиванием тесной связи между венгерской и австро-немецкой музыкальными традициями. И даже некоторой подковыркой, потому что дворцово-парковая музыка Гайдна (Ноктюрн соль мажор) и Дворжака (Серенада) заметно разнится с глубиной и неоклассицизмом «Дивертисмента» венгерского классика Белы Бартока. Из Листа же музыканты не без подтекста выбрали шлягерную «Венгерскую рапсодию №2»...

Сказать, что оркестр Листа звучит как единый живой организм — ничего не сказать. Он дышит в унисон. Работая принципиально без дирижера, музыканты во главе с тончайшим скрипачом Яношом Ролла добились филигранной фразировки и безупречного интонирования. В той же Серенаде для струнного оркестра Дворжака есть моменты, когда многие опытные оркестры не избегают искуса «дать красивости», декоративности. Но оркестр Листа — это музыка идеального вкуса. Только воздушные кружева из глубоко понимаемого Дворжака, такт, изысканно мягкий звук и чуткая коммуникабельность каждого со всеми.

И даже среди этого непрерывно эталонного звучания исполнение Дивертисмента для струнного оркестра Белы Бартока встало особняком. Янош Ролла играет его как исповедь. Переосмысление венгерского фольклора от Бартока — для Ролла сродни проживанию всей жизни заново, настолько трагично и мудро он играет эти, казалось бы, наизусть заученные ноты. И музыканты следуют за ним. Невероятное исполнение — и долгие нескончаемые аплодисменты потрясенной публики.

После «Венгерской рапсодии» (на видео) музыканты расходиться не собирались. Оказывается, они заранее подготовили обращение к российской публике, которое зачитала ведущая концерта. Поскольку дата концерта совпала со 175-летием Петра Ильича Чайковского, в знак любви к великому русскому композитору на бис Камерный оркестр имени Ференца Листа исполнил Andante Cantabile Чайковского. И снова неожиданность — вместо певучести и распевности, принятой у наших музыкантов, будапештский оркестр услышал в нем трагизм и предчувствие гибели, сыграл нервно и драматично.

И это еще не все. Второй бис - «Венгерский танец» Брамса. Все-таки вся музыка в мире пошла из Венгрии, патриотизм венгерских музыкантов достоен уважения и восхищения.

Но и это еще не все! После концерта у музыкантов хватило сил на общение со зрителями, они предложили своеобразную творческую встречу. Например, рассказали о том, почему в их оркестре играет только одна женщина. Оказывается, когда-то женщин в оркестре хватало, однако из-за напряженнейшей гастрольной деятельности с ними стали возникать проблемы, не все женщины готовы надолго бросать дом и семью. В результате Янош отказался брать в состав женщин вообще, и теперь в составе только одна женщина, виолончелистка Анна Шандор, и то потому, что она замужем за одним из музыкантов оркестра.

На вопрос зрителей, какие самые главные качества он ищет в музыкантах оркестра, Янош надолго задумался, а потом ответил неожиданно: коммуникабельность. И снова дело в напряженной гастрольной жизни. Чувство коллектива, толерантность, неконфликтность — важнейшая ценность для оркестранта, по его мнению.

На прощание Янош Ролла и его музыканты, среди которых скрипач Петер Хамар весьма хорошо говорит по-русски (общение благодаря нему обошлось почти без переводчика), пообещали еще не один раз приехать в Россию, в том числе в Ярославль.

Вадим ПОНОМАРЕВ, «Новости музыки NEWSmuz.com»

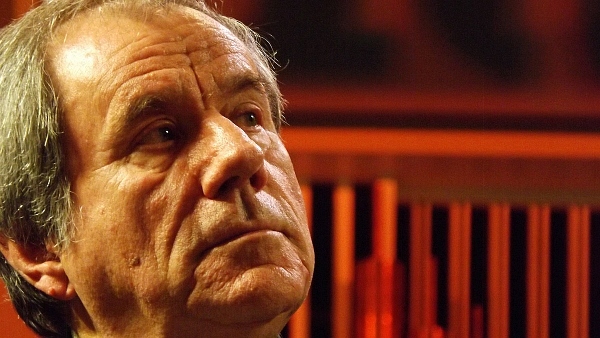

Фото автора